定員10名 全6回

2025年9月〜12月 水曜日19:15〜21:15

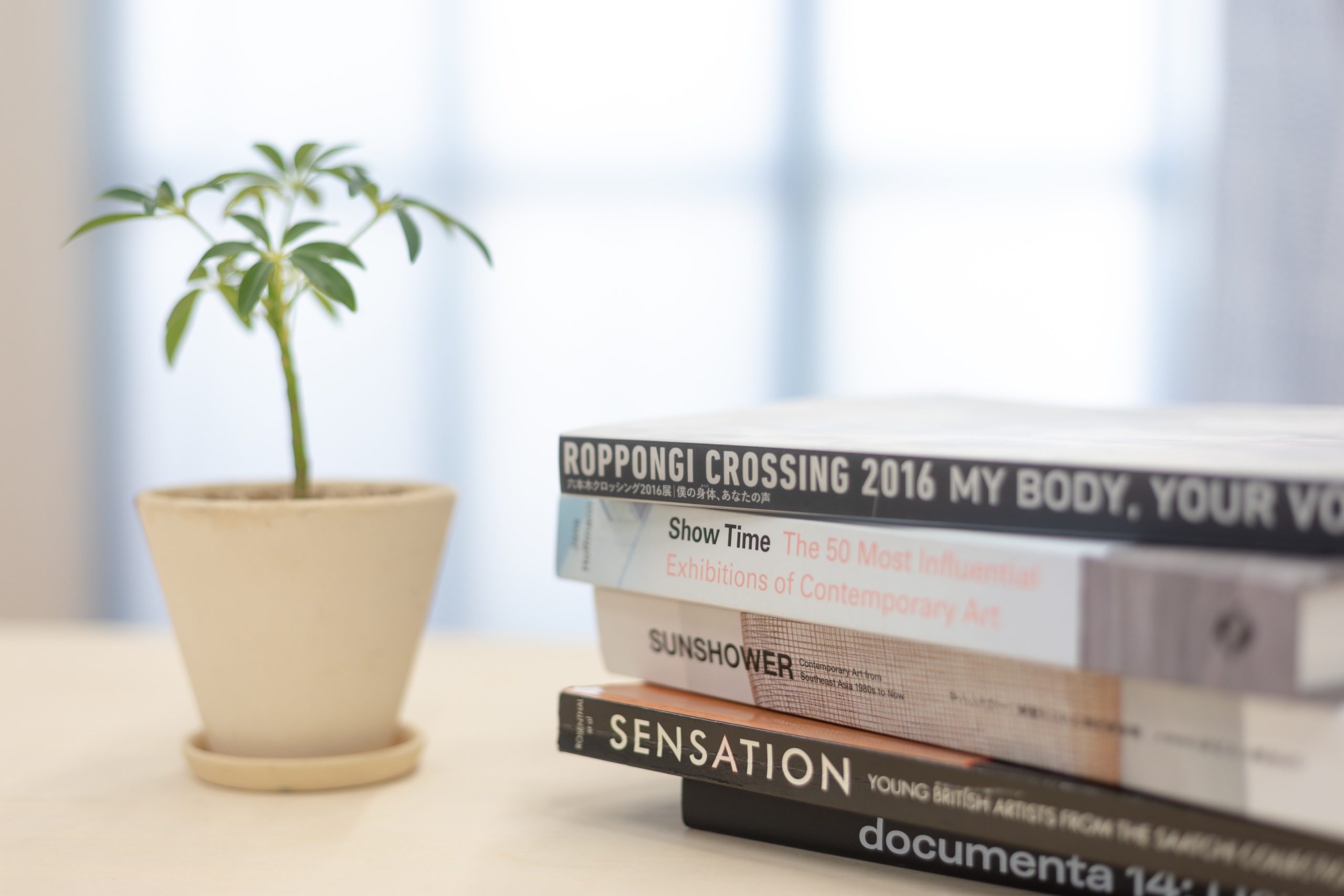

1990年代以降に現代アートの領域で頻繁に議論されるようになった、人・モノ・場・イメージなどの関係をモチーフにした芸術的実践と近年におけるその展開を考察します。ニコラ・ブリオーの著作『関係性の美学』からはじまり、ティム・インゴルドやアナ・チンなどの人間と非人間の関係性を検討している人類学のテキストにも触れながら、関係性をめぐるアートの現在地について考えを深めます。前半を小澤慶介、後半を兼松芽永が担当します。

定員10名 全6回

2025年9月〜12月 水曜日19:15〜21:15

1990年代以降に現代アートの領域で頻繁に議論されるようになった、人・モノ・場・イメージなどの関係をモチーフにした芸術的実践と近年におけるその展開を考察します。ニコラ・ブリオーの著作『関係性の美学』からはじまり、ティム・インゴルドやアナ・チンなどの人間と非人間の関係性を検討している人類学のテキストにも触れながら、関係性をめぐるアートの現在地について考えを深めます。前半を小澤慶介、後半を兼松芽永が担当します。

9月24日(水)19:15 – 21:15

講師:小澤 慶介

ニコラ・ブリオーの著作『関係性の美学』を読みながら、1990年代の芸術的実践について考えます。人とモノと場の関係を作品の主題・形式ととらえる関係性の美学は、どのような同時代的な思想や雰囲気に支えられているのでしょうか。1990年代の産業構造の変化や資本主義の変容などに目を向けながら理解を深めます。

10月8日(水)19:15 – 21:15

講師:小澤 慶介

地球上の隅々まで覆いつくそうとする新自由主義の「すき間」や「ほころび」でおこる芸術的実践について考えます。ブリオーの言葉「間隙」と「交歓」をキーワードに、イェンス・ハーニングやリクリット・ティラバーニャ、小沢剛などの作品に触れながら、圧倒的な経済の波に対する抵抗や対抗の可能性を追い求めます。

10月22日(水)19:15 – 21:15

講師:小澤 慶介

ニコラ・ブリオーの『ラディカント』を読みながら、「根」(ラディカル/ラディカントの語源)や「クレオール」をキーワードに、不安定ながらも移動しつづけるアーティストの実践と表現について考えます。複数の言語や文化が出逢い影響しあいながらたえず形を変えてゆくことは、この世界のどのような読み直しを可能にするでしょうか。

11月5日(水)19:15 – 21:15

講師:兼松 芽永

幅広い生活造形や表現を横断的に検討するティム・インゴルドの『生きていること 動く、知る、記述する』を読み、新たなアートをめぐる議論を人類学的観点からとらえ返してゆきます。固定された点をつなぐネットワークではなく、常に変わり続ける生きものやモノ・場などの諸存在が絡まり合う「メッシュワーク(網細工)」として関係をたどる視座から、改めて「つくること」とは何か、一緒に考えてゆきます。

11月26日(水)19:15 – 21:15

講師:兼松 芽永

グローバル化の進展に伴い、人類学では、近代の考え方や諸制度の根幹にある「自然/文化(人間・社会)」の二元論的枠組を問い直す議論が活発になりました。知識や技術、政治経済システム、ウイルスや動植物といった非人間存在との偶発的な出会いや相互作用に着目すると、一体どのような現実があらわになるでしょうか。異種混淆的な実践に着目するアナ・チンの民族誌『マツタケ 不確定な時代を生きる術』を読みながら、考えてゆきます。

12月10日(水)19:15 – 21:15

講師:兼松 芽永

複数の種や非人間存在との複雑な絡まり合いにアプローチするインゴルドとチンの視座をふまえると、絶えず変わりゆく不安定な世界に生きるアーティストの実践や表現をどのようにとらえることができるでしょうか。これまでの議論を振り返りながら、具体的な事例を共有しつつ、アートにおける同時代の関係性について考えを深めてゆきます。