芸術が先か、美術館が先か

6月7日(土)13:00 – 15:00

講師:小澤 慶介

近代社会の入口で形成された美術館から芸術について考えはじめます。1793年に市民に向けて開館したルーヴル美術館から、1929年に開館しホワイトキューブの先駆けとなったニューヨーク近代美術館、さらにグローバリゼーション時代において観光産業と深く結びついて1997年に開館したビルバオ・グッゲンハイム美術館などに触れながら、美術館と芸術の関係やその変容について概観します。

芸術はいつ現代アートになったのか

6月21日(土)13:00 – 15:00

講師:小澤 慶介

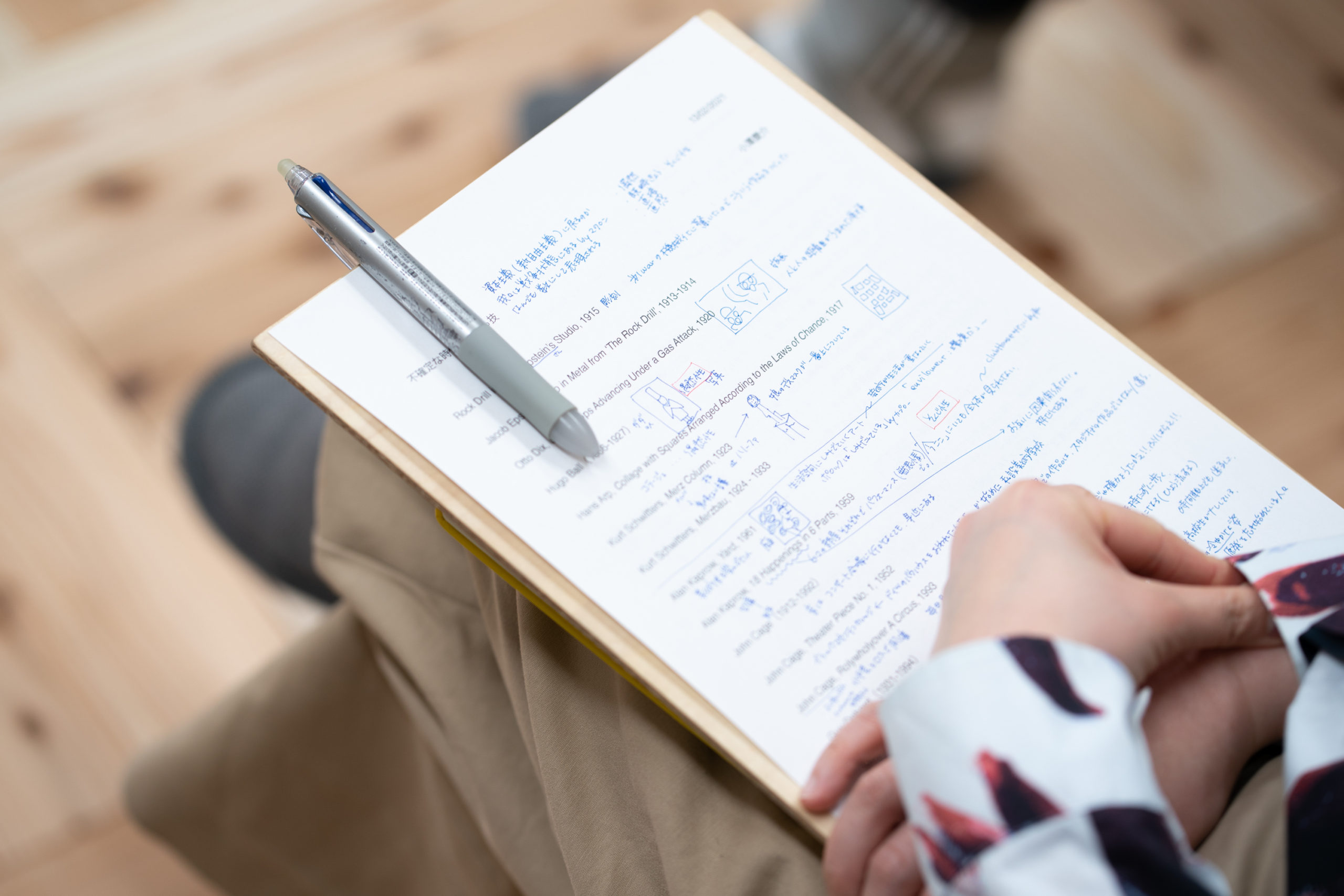

「現代アート」を支える思考や態度について理解を深めます。19世紀前半のフランスのギュスターヴ・クールベやエドゥアール・マネの絵画制作をどう革新したのでしょうか。また、20世紀に入ってマルセル・デュシャンは工業製品を取り入れながらどのように芸術を転回したのでしょうか。断絶と乗り越えをキーワードに、絵画からはじまりコンセプチュアルアート、そしてその先へとつづく自律的に運動してゆく現代アートを追います。

絵画のリアルとは−ロマン主義から抽象表現主義へ

7月5日(土)13:00 – 15:00

講師:沢山 遼

19世紀前半から20世紀中ごろにかけての芸術家たちの問題意識と表現を「リアル」をキーワードに読み解きます。その間、社会はそれまでにない勢いで近代化を遂げますが、絵画は、ロマン主義や写実主義といった具象的な絵画から抽象表現主義に見る幾何学的な絵画へと変わってゆきました。その時々でギュスターヴ・クールベやジョルジュ・スーラ、ピエト・モンドリアン、ジャクソン・ポロックといった芸術家たちはどのようなことに「リアル」を感じ、時代の律動をとらえたのかについて考えを深めます。

2つの世界大戦と芸術の地殻変動

7月19日(土)13:00 – 15:00

講師:小澤 慶介

1914年から4年間ヨーロッパを舞台に繰り広げられた第一次世界大戦が、芸術に与えた影響について考察します。それまでに見たことのない暴力が振るわれ、人間の理性が崩壊するような出来事を芸術家たちはどのように表象したのでしょうか。ジョージ・グロスやオットー・ディクス、フェリックス・ヴァロットンなどの絵画、ヴィルヘルム・レームブルックの彫刻などをとおして考えます。

人間の理性の外へ−ダダ、シュルレアリスムの芸術

8月2日(土)13:00 – 15:00

講師:沢山 遼

第一次世界大戦のさなかにスイスのチューリヒではじまったダダイズムと二つの世界大戦の間でおこったシュルレアリスムは、いずれも詩人によってはじめられた芸術運動で、それまでの芸術の枠組みを超えてゆくような活動をしました。世界大戦によって人間の非理性が明らかになった時代に、フーゴ・バルやトリスタン・ツァラ、またアンドレ・ブルトンやマックス・エルンストはどう向き合い、どのような試行と実験を繰り広げたのでしょうか。

ヨーロッパからアメリカへ渡る前衛芸術

8月9日(土)13:00 – 15:00

講師:沢山 遼

世界大戦によって荒廃したヨーロッパからアメリカへと渡った前衛芸術の動きを追います。戦間期にドイツで開設された芸術学校バウハウスで教鞭をとっていたジョセフ・アルバースやラースロー・モホリ=ナジは、アメリカのノースカロライナ州のブラックマウンテン・カレッジで新たに教えはじめました。そこではアートだけではなく音楽やダンス、建築の領域を行き来しながら総体的で実験的な芸術的実践が試みられました。ロバート・ラウシェンバーグなど次世代の芸術家を生んだ革新的な芸術の運動について考えます。

写真術の到来と変容する芸術

8月23日(土)13:00 – 15:00

講師:小澤 慶介

19世紀の前半にフランスと英国で発明された写真術が芸術のみならず人間の世界の認識に与えた影響を紐解きます。思想家のヴァルター・ベンヤミンは、同じイメージが何枚も複製されそれらが広く流通する世界の到来により、芸術と政治が結びついたことを指摘しました。そうした大量のイメージが社会をつくり出す時代において、20世紀はじめのウジェーヌ・アジェやアウグスト・ザンダー、また現代のトーマス・デマンドや畠山直哉の写真は、世界の姿をどのように表したのかについて考えます。

フォーラム1

9月6日(土)16:00 – 18:00

講師:小澤 慶介

前半のレクチャーの振り返りをします。各回のキーワードを挙げ、受講生とともにディスカッションをすることで19世紀から20世紀前半までの芸術の流れについてさらに理解を深めます。

イメージを疑え−映像文化とスペクタクルの社会

9月20日(土)13:00 – 15:00

講師:小澤 慶介

19世紀の終わりにリュミエール兄弟やエジソンによって発明された映像の技術が、芸術を含む市民の生活文化に与えた影響を考察します。20世紀に入り、映像はフィルムなどの素材や撮影技術を駆使することで実験的な作品が生んだ一方で、戦時にはプロパガンダにも使われました。戦後のスペクタクル化する社会では、アーティストたちはそれに対抗するような映像を追求したといってもいいでしょう。マーシャル・マクルーハンなどの考えに触れ、ナム・ジュン・パイクやブルース・ナウマンなどの実践をとおして、芸術としての映像表現を考えます。

彫刻からインスタレーションへ 空間論から芸術を読み解く

10月4日(土)13:00 – 15:00

講師:小澤 慶介

台座や場との関連で語られていた彫刻が、それらから解放されつつ空間へと展開していった軌跡を時代との関係に心を配りながら概観します。19世紀末のオーギュスト・ロダンにはじまり、20世紀前半のパブロ・ピカソやアンリ・マティスの作品を経て、戦後のロバート・スミッソンなどによるアース・ワークなどまで、芸術の枠組みを超えて社会空間を問うようになったアートについて考えます。

パフォーマンスが芸術になるとき

10月18日(土)13:00 – 15:00

講師:小澤 慶介

アーティストみずからの身体を表現の媒体として扱ったパフォーマンスの芸術性について考察します。第一次世界大戦中に結成されたダダから、絵画の約束事を拡張したジャクソン・ポロック、物質の消滅を作品化したグスタフ・メッツガーなど、芸術家たちが経験した社会状況との関係で構想・実践された作品行為とはどのようなものだったのでしょうか。

反芸術の芸術性とは−戦後日本の前衛芸術

11月1日(土)13:00 – 15:00

講師:小澤 慶介

戦前・戦中の芸術家たちの闘い、そして戦後の反芸術といわれた前衛芸術運動について考察します。戦時から戦後にかけて、芸術家たちは時に新しい技術を表現に取り入れたり、また時代の政治状況に応答したりしながら、それまでに見たことのない表現を生んでゆきました。実験工房や具体美術協会、九州派などの活動とともに、全国各地の前衛芸術家が目指した読売アンデパンダン展などを取り上げます。

関係性の美学と1990年代のアート

11月22日(土)13:00 – 15:00

講師:小澤 慶介

モダニズム、ポストモダニズムの議論を参考に1990年代のアートを読み解きます。アメリカではジェフ・クーンズやリチャード・プリンス、またYBA(ヤング・ブリティッシュ・アーティスト)といわれたダミアン・ハーストやサラ・ルーカス、そしてニコラ・ブリオーが著した『関係性の美学』で取り上げられたリクリット・ティラバーニャやフェリックス・ゴンザレス=トレスなどは、なぜ90年代に評価されたのでしょうか。モダニズムの終わりという時代の雰囲気と彼ら彼女たちの作品の関係を読み解きます。

グローバリゼーションと多文化主義の時代

12月6日(土)13:00 – 15:00

講師:小澤 慶介

1990年代以降、芸術はグローバリゼーションの波とともにさまざまな文化や言語などが混ざり合い多様化しました。それは西洋中心的なものであった芸術を再考する契機とともに、西洋以外の表現活動をどうとらえるかという課題も生みました。そこで多文化主義が唱えられるわけですが、それはどのような文化的な枠組みだったのでしょうか。1989年の「大地の魔術師たち」展から2002年のドクメンタ11までの間でおこった展覧会や議論を紹介しながら考えます。

国境を越えるアーティストと絵画の現在地

12月20日(土)13:00 – 15:00

講師:桝田 倫広

数世代に渡って移民のアーティストが活動する英国の戦後の美術史の一端を紐解きながら、国と国また文化と文化の間を主題化した絵画表現に着いて考察します。英国へ渡り、モダニズムへの同化の道をさぐった移民の第一世代を経て、第二世代ではみずからの出自と英国の文化の間で揺れるアイデンティティをさぐる表現へと移ってゆきました。そしてつづく世代の表現は?ルバイナ・ヒミッドやソニア・ボイスをはじめ、クリス・オフィリ、リネット・イアドム=ボアキエなどの作品をとおして、越境するアーティストと絵画の変容を追います。

新自由主義の波と二極化するアート

2026年1月10日(土)13:00 – 15:00

講師:小澤 慶介

新自由主義は、富裕層の資産として市場で取引されるアートを生む一方で、市場の開放や土地の領有による戦争や紛争で難民や移民を生み、それらに抵抗や対抗を示したりそれらを証言したりするような作品を生んでいます。それら二つの極は分けては考えられないということを意識し、近年のアートマーケット、またドクメンタやヴェネチア・ビエンナーレ、横浜トリエンナーレなどの国際展において、作品やプロジェクトが照らし出す二つの極のあいだを考察します。

フォーラム2

2026年1月17日(土)16:00 – 18:00

講師:小澤 慶介

主に後半のレクチャーの振り返りをします。特に正式な美術史が見えにくくなった1990年代以降のグローバリゼーションとともに多様化した現代アートの表現について整理し、ディスカッションをとおしてさらなる理解を深めます。